CSRMベーシックガイド

動画プラス

- 全国救護活動研究会 著

- B5判 112ページ(カラー51ページ)

- 2,200 円(消費税込み)

- 2,000 円+税

- ISBN978-4-8090-2540-2

C3030 \2000E

- 令和6年3月15日

初版11刷発行

本書の特色

- 著者である全国救護活動研究会が、2008年からFEMA(アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁)のCSRM技術を基に専門家の意見を取り入れ、日本向けに調整して何度も訓練を実施し、修正を重ねて磨き上げてきた内容をわかりやすく解説しました。

- カラー写真や図版を数多く掲載し、見てわかる構成としました。

- 1人ログロールなどCSRMで必要な技術をよりわかりやすく一連の流れを説明するために動画で紹介しています。

- 二次元コードをスマートフォン、タブレット端末で読み込むことにより動画を視聴できます。

震災などにおいては、建物の倒壊や座屈による救助事案が多数発生することが予測され、その救助事案の中でも「発生率が高く、さらに時間が経過した後でも救命率が高い」事案として「倒壊建物内の狭隘空間における脱出不能要救助者の救出活動」があげられている。この狭隘空間における脱出不能者を救出する活動がCSRMである。

はじめに

15年前、低所から外傷患者を担架に乗せて吊り上げる際、頭部側が足部側より高くなっているのを見て「水平であるべきだ」と感じたのが全ての始まりです。当時は、それらの救助操法が全国的に基本であり、正しいものでした。基本であり、正しいとされているものを変更するには、経験からなる裏付け、医学的根拠からなる裏付け、そして、それらを基にした研究と誰が読んでも研究内容を理解することができる論文的資料が必要でした。そこで数人の仲間で2年ほど研究を重ね、論文にまとめました。その結果、全国から理解と賛同の声が寄せられました。その時の感動経験により、「感動を次の行動のエネルギーにする」全国救護活動研究会の「感動サイクル」が産声を上げました。そして、この「感動サイクル」は救護に関わる様々な分野の方々に広がっていき、1,000人以上の仲間を持つ研究グループとなりました。

過去を否定するのではなく、進化させる研究

他の意見を拒否するのではなく、融合させる研究

否定的な意見をぶつけてくる人は研究に協力してくれる仲間である……ありがとうとお礼を言って話を聞こう。

このようなスーパーポジティブ発想で様々な研究を重ねています。その研究の一つが「震災時に発生する狭隘空間における救助・救急・医療活動〜CSRM〜」です。

このCSRMベーシックガイドは『月刊消防』に研究会で連載していた「KENGO君のCSRM修行」をベースにまとめ、必要な部分は内容を充実させて単行本化しました。研究会では、単行本化するにあたり、「KPT(KENGO Project Team)」を立ち上げ、約30名で1年間編集に奔走しました。研究に2年、連載に2年、単行本化に1年、この編集の間にはたくさんのドラマがありました (興味のある方はいつか研究会でお会いしましょう。)。少人数では決してなし得ないことを達成できたことにとても感謝しています。

一緒に研究を重ねてくれた全国の救護活動関係者の皆さん、各方面の様々な研究会の皆さん、本当にありがとうございました。そして、私たちの研究の基礎となる消防の知識、技術を長年にわたり磨き続けてきた先輩方に心から感謝しています。

この本を手にとっていただいた皆さまにお願いです。本に記載されている内容は、可能な限り検証を行い、誤りがないように仕上げましたが、時代の変化や技術の進歩など、様々な理由で改善の必要に気付くことと思います。私たち研究会は、いつでもご指摘・ご批判をお待ちしています。よろしくお願いします。

最後に、仲間の熱意と研究に協力していただいた専門家の皆さまの愛情が日本全国の救護活動に関わる皆さまに伝わり、救命率が向上することを心から祈っています。

平成25年3月

全国救護活動研究会 代表 八櫛 徳二郎

目次

- はじめに

- 第1章 震災時の活動

- 1 震災と狭隘空間

- ① 震災対応とは

- ② 過去の震災状況

- ③ 狭隘空間とは

- 2 救助隊・消防隊に求められる活動

- ① 求められる活動とは

- ② 用語の確認

- 3 震災現場活動とCSRM

- ① 震災現場におけるCSRMを実施するためのステップ

- ② 装備・資器材

- ・ PPE(Personal Protective Equipment:個人防護装備)

- 資器材紹介 緊急用簡易担架 レスキューボード

- 4 震災時以外のCSRM

- 1 震災と狭隘空間

- 第2章 初期活動と安全管理

- 1 状況評価(現場確認と危険判断)

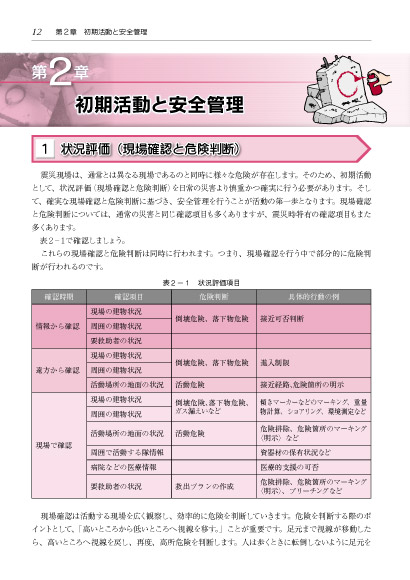

- 2 安全管理

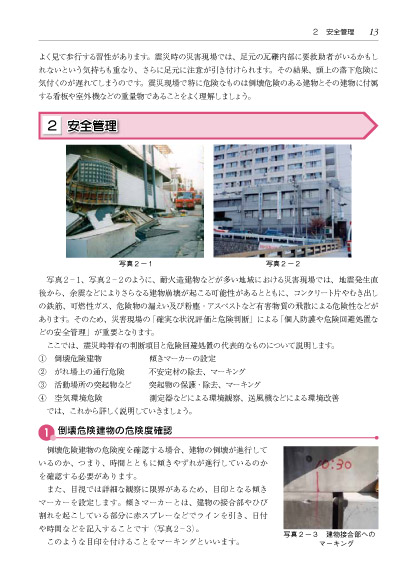

- ① 倒壊危険建物の危険度確認

- ② がれ場での通行路の確認

- ③ 突起物などの確認

- ④ 空気環境危険

- 3 活動スペースの確保と安定化

- ① 重量物の移動(リフティング・ムービング)

- ② 重量物の安定化(クリビング)

- 4 倒壊危険建物のショアリング

- ① ショアリング(建物の応急処置的補強)を知る

- (1) ショアリングとは

- (2) ショアリングの種類

- マメ知識 CSCATTT

- ① ショアリング(建物の応急処置的補強)を知る

- 第3章 指揮進入活動

- 1 指揮進入活動とは

- ① どこに進入するのか?(現場確認と捜索)

- ② 進入できるのか?(環境観察・危険度判定)

- マメ知識 捜索活動の例「人的基本捜索」

- ③ 進入するための準備は?(活動スペースの確保、資器材の準備)

- 2 進入管理

- ① 進入管理

- ② 隊員の活動時間について

- 3 進入活動

- 指揮進入活動フローチャート

- マメ知識 捜索災害救助犬の活動要領

- 1 指揮進入活動とは

- 第4章 狭隘空間活動

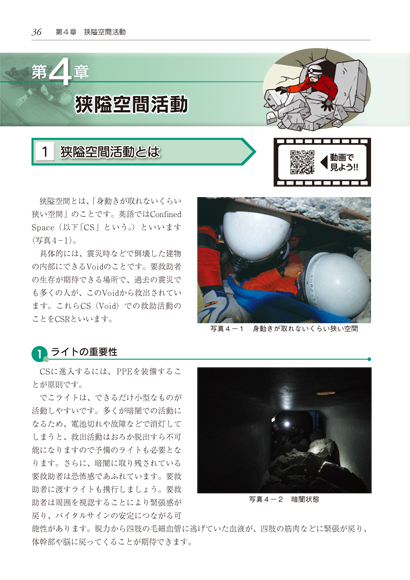

- 1 狭隘空間活動とは

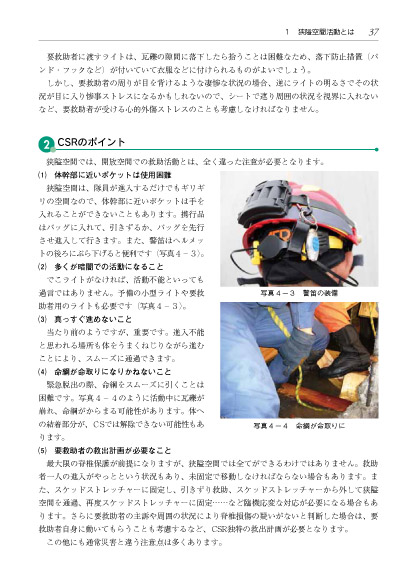

- ① ライトの重要性

- ② CSRのポイント

- ③ CSR―狭隘空間での救助活動

- マメ知識 臨機応変な救出計画

- 2 障害物突破

- ① 障害物突破(用手的排除、ブリーチング、リフティング、クリビング、など)

- ② 要救助者の観察

- ③ 要救助者の保温保護

- ④ 要救助者の搬出

- 3 要救助者の観察・保温保護

- ① 観察

- ② 保温保護

- マメ知識 低体温

- マメ知識 1人ログロール

- 4 要救助者の搬出

- 1 狭隘空間活動とは

- 第5章 救急活動

- 1 CSRMにおける救急活動とは

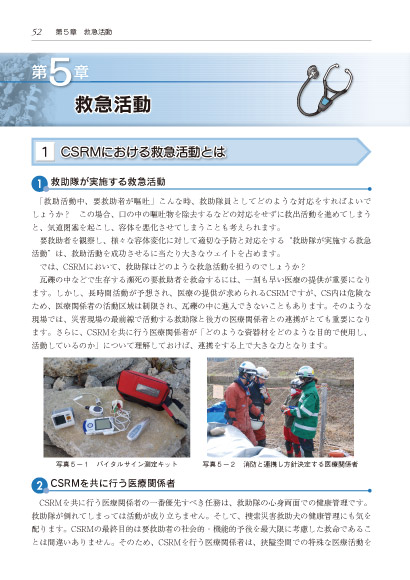

- ① 救助隊が実施する救急活動

- ② CSRMを共に行う医療関係者

- 2 CSRMにおける救急関係資器材

-

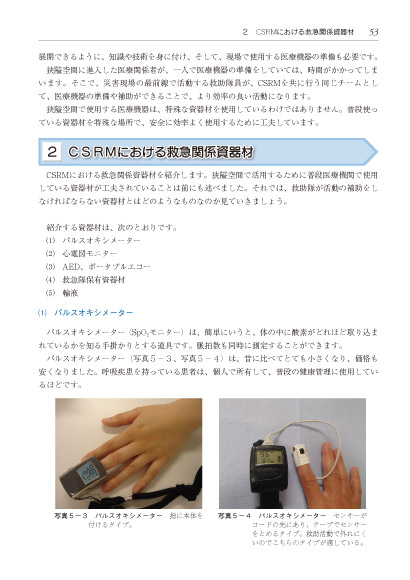

- (1) パルスオキシメーター

- マメ知識 一酸化炭素飽和度が測定できるパルスオキシメーター

- (2) 心電図モニター

- (3) AED、ポータブルエコー

- (4) 救急隊保有資器材

- (5) 輸液(点滴)

- (6) 資器材説明の終わりに

-

- 3 CSRMにおける救急活動

- ① 基本的観察事項

- ② CSRMにおける救助隊員の重要な役割

- マメ知識 要救助者からの情報聴取

- ③ 瓦礫災害時に起こりやすい病態

- マメ知識 出血量の目安

- ・ 低体温

- ④ 重量物に圧迫されている要救助者の救助方法

- マメ知識 クラッシュシンドローム

- 1 CSRMにおける救急活動とは

- 第6章 総合訓練

- 1 訓練想定

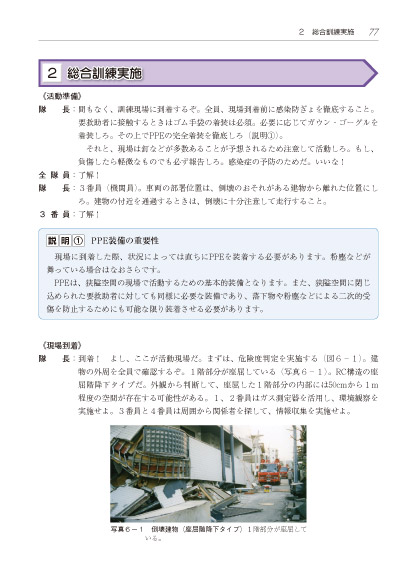

- 2 総合訓練実施

- 3 総合訓練のまとめ

- イメージトレーニングシート

- 各隊員の役割

- 索引

- KENGO Project Team

おすすめ商品