4訂版

救急接遇要領

本書の特長

今改訂では、新たに概論として「接遇の基本」を追加。

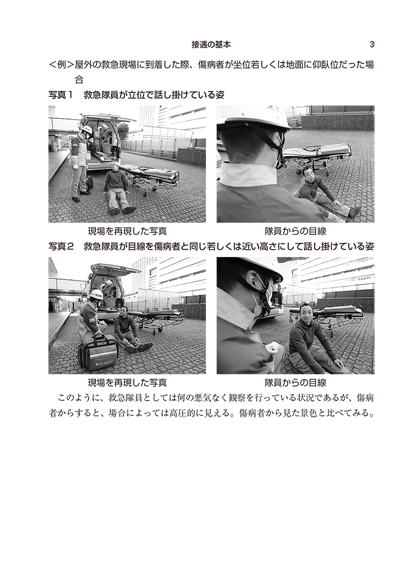

想定される状況を写真付きで解説。

- 119番による要請に基づく対応から、医療機関に至るまでの一連の救急活動におけるトラブル事例を収録。

- 救急隊員の言動に対して、住民がどのように反応するかを具体的に例示し、その反応が起きる心理とその背景について考察した上で、正しい接遇要領を解説。

- トラブル解決への対策資料として、「妨害行為への対応要領と手続」「搬送辞退による不搬送措置要領」等を登載。

改訂にあたって

救急活動は、適切な傷病者観察結果に基づき、適応する応急処置を施し、症状に適応する医療機関へ迅速に搬送することにあります。このためには、救急隊員は常に救急活動に必要な知識を修得し、救急技能の錬磨に努める必要があります。

しかし、救急活動を円滑に行うには、救急技能の向上のみでは住民のニーズに応えるには十分とはいえません。救急隊員は、常に傷病者及び傷病者にかかわる人たちの不安と期待について関心を示すとともに、さらに救急事故現場や医療機関においてかかわりを持つ人たちに対しても、十分な気配りが必要です。

一般住民は、救急隊員が考えているほど、救急活動システムについて理解していないことを十分に認識して対応しないと、意思が疎通しない状態での救急活動となり、救急隊員の行動内容や言動から誤解が生じたり、不平、不満の要因が作り出されていくことになります。

救急活動は、人間の持つ複雑な心理状態を十分に理解し、一件一件の救急事故において、傷病者に対しては、温かい思いやりに基づく傷病者本位の活動を行い、また、救急活動にかかわる一連の人たちに対しては、その立場や意思を尊重した心配りが大切です。

このようなことから、救急隊員の行動内容や言動に対する傷病者等関係者の心理状態を推測し、不平や不満、不信の気持ちを抱かせない対応策を事前に検討し、接遇要領に精通しておくことが、事故を未然に防止するうえで大切なことはいうまでもありません。しかし、今まで、救急活動によって生じるであろう住民心理を考慮したうえでの言動、接遇に関する分野での研究は少なく、参考となるマニュアルはほとんどないのが実態です。

本書は、119番による救急要請への対応から、医療機関に至るまでの救急活動における各場面ごとに65件の事例を集め、救急隊員の言動に対し、救急にかかわった住民の反応を具体的に例示し、その反応はどのような心理状態にあってのことか、また、反応を起こすに至った心理とその背景について考察するとともに、どのような問題点が生じるかについて抽出し、救急隊員としての正しい接遇要領を例示してみました。

さらに対策資料として、「妨害行為への対応要領と手続」、「搬送辞退による不搬送措置要領」、「救急車の交通事故発生時の対応」を併記してありますので、救急活動において遭遇したトラブル解決に少しでも役に立つようにと工夫してあります。

今回の改訂にあたっては、新たに概論として「接遇の基本」を加え、対策資料を見直して、内容の充実を図りました。

どうか、本書が傷病者に寄り添い、気遣いができる接遇の一助となり、救急隊員に愛読いただき、更なる救急業務の充実に結び付くことを願っています。

令和7年4月

救急業務研究会

目次

- 接遇の基本

- ◆接遇で心掛けること

- ◆通報者からの情報聴取と口頭指導

- 第1 救急要請の対応に起因するもの

- 第2 現場到着時間に起因するもの

- 第3 現場到着時の対応要領に起因するもの

- 第4 救急活動における妨害・暴行行為に起因するもの

- 〈対策資料〉妨害行為への対応要領と手続

- 第5 救急現場での救急隊員の言動に起因するもの

- 第6 救急搬送辞退に起因するもの

- 〈対策資料〉搬送辞退による不搬送措置要領

- 第7 医療機関選定に起因するもの

- 第8 救急処置等に起因するもの

- 第9 救急事故現場からの搬出に起因するもの

- 第10 医療機関への搬送開始及び搬送途上での対応に起因するもの

- 第11 搬送途上における救急車の交通事故に起因するもの

- 〈対策資料〉救急車の交通事故発生時の対応

- 第12 医療機関収容に関する傷病者等の意思に起因するもの

- 第13 院内における救急隊員の言動に起因するもの

- 第14 傷病者の所持品取扱いに起因するもの

おすすめ商品