刑事法の要点

第二版

- 前田 雅英 著

- A5判 168ページ

- 1,320 円(消費税込み)

- 1,200 円+税

- ISBN978-4-8090-1441-3

C3032 \1200E

- 令和4年6月20日

第二版発行

- 令和4年5月20日

本書の特長

刑事法の中枢テーマを俯瞰する、大人気書籍の改訂版!

基本構造から実務の考え方まで、根幹をしっかり理解!

-

図表・判例など最新版に改訂

令和4年現在の動向を掴むことができます。 -

サイバー犯罪について追加

サイバー警察局の設置など、サイバーセキュリティの重要性を解説しています。 -

さらに読みやすく

文字サイズ・余白等レイアウトを改め、読みやすくなりました。

※本書は、平成26年2月発行の『ハンドブック刑事法―罪と罰の現在―』を、最新の内容、より見やすいレイアウトに改めて発行するものです。

著者からのメッセージ

特設サイト 「著者からのメッセージ」 に、本書著者 前田 雅英先生が 「はしがき」 には収まりきらなかった想いを寄稿いただいていますので、こちらもご覧ください。

第二版はしがき

本書は、警察官をはじめとする、日本の刑事司法実務に携わられる方々に、「現在の刑事法」の全体像を理解していただくためのものである。版を改めた理由は、主として法改正、新判例の登場にあるが、社会の大きな変化の兆しが、刑事法解釈の基本的部分にも影響を及ぼしそうだと感じたからである。

ロシアのウクライナ侵攻という世界史的事件が、法理論にどのような影響を及ぼすかという点は、もう少し時間をおいて分析・評価しなければならないが、コロナ禍とそれに結びついたデジタル化の加速やサイバー社会の拡がりは、刑事法の解釈にも大きな影響を及ぼすと思われる。具体的には該当箇所で講じるが、はじめに一点だけ申し上げておくとすれば、ネットによるインターナショナルな情報の共有は、各国の「相違」をより意識させることになったということである。感染者数がかなり生じているにもかかわらず規制を緩める国もあれば、

その意味で、「日本の刑事法の特色」も、日本人の国民性に依拠していることは疑いない。明治期に、西欧をまねて導入した刑事法制度も、百年以上の流れを経て、日本の文化によって動かされてきた。もとより、刑事法制度も、社会の変化に合わせて不断に動いているものであり、常に生起する具体的事件によっても、変化し続けていく。変化の方向性を考究することは必要であるが、ただ、「どこの国の刑事制度が正しいか」という議論は、「どの国のコロナ対策が最も正しいか」という議論と同じで、重要ではない。

本書は「刑事専門家に対する、個別問題の具体的解決案」を示すためのものではない。「全体」を俯瞰した上で、現実の問題を擬律していただくことが何より大事だと考え、「筋が分かりやすいこと」「短時間で読み切れるもの」「現在の動きを反映したもの」を重視して執筆した。

古い知識は、無駄であるというより、害悪になることに注意して欲しい。学ぶべき「法」も判例も、動いているのである。ここ20年来、学説・理論が急激に重視されなくなり、現実にいかなる問題が起こり、実務がいかに対処しているかを知ることの重要性が強調されるようになった。そのような、実務の対処は、「正しい学説」が先にあって、それに従った結果であるとは、必ずしもいえなくなった。

本書は、一通り刑事法を勉強し、さらには、実務でその運用に携わっておられる方にも「全体像」を俯瞰していただくためには有用だと考えているが、大学生や高校生等も含め、より多くの刑事法に関心のある皆様に読んでいただき、警察活動をはじめ、検察、裁判、弁護の活動の意味を知り、日々生起する刑事事件の処理についても、自分の頭で判断するために役に立てばと期待している。

2022年5月

前田 雅英

目次

- Ⅰ 刑事法の特色

- 1 罪刑法定主義 価値判断と恣意的判断

- 2 疑わしきは被告人の利益に 「疑わしさ」の程度

- Ⅱ 日本の刑事法の歴史

- 1 第二次世界大戦前の刑事法 西欧からの「守・離・破」

- 2 第二次世界大戦後の昭和の社会状況の変化と刑事法解釈

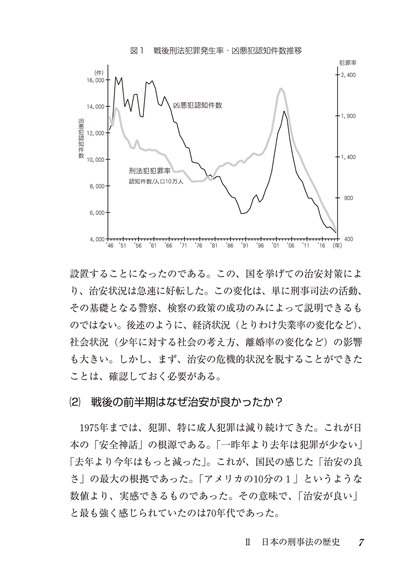

- (1) 日本の治安の良さ

- (2) 戦後の前半期はなぜ治安が良かったか?

- (3) 日本の刑務所があふれ出した

- (4) 治安悪化の原因 外国人犯罪と少年犯罪

- (5) ここ20年で犯罪認知件数は4分の1以下となった

- 3 刑事法理論の変化

- (1) 社会の変化が戦後の刑事法理論を変えた

- (2) 社会の安定と被害者の重視の開始 児童虐待・ストーカー・DV

- (3) 治安の改善と刑事法解釈の変化

- (4) 比例原則

- (5) 今後の展望

- (6) 「理論」は実務が作る

- Ⅲ 刑法理論

- 1 犯罪と刑罰の考え方

- (1) 犯罪の定義

- (2) 刑罰と犯罪

- 2 刑罰の考え方

- (1) 応報刑論と目的刑論

- (2) 応報刑と道義的責任論

- (3) 目的刑と社会的責任論

- (4) 現代日本の刑罰理論

- (5) 応報刑と目的刑の関係

- (6) 死刑について

- 3 第二次世界大戦後の犯罪状況と刑法理論

- (1) 団藤刑法

- (2) 行為無価値論と結果無価値論の対立の意味

- (3) 法と道徳と価値判断

- (4) 1980年代からの刑法解釈 実質的犯罪論

- 4 客観的構成要件の理解

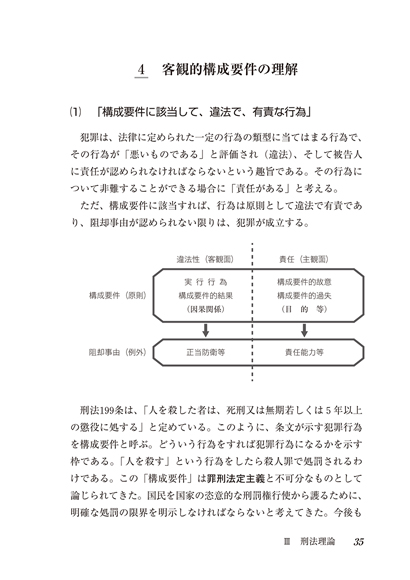

- (1) 「構成要件に該当して、違法で、有責な行為」

- (2) 条文解釈の意味

- (3) 日本人の常識と解釈

- (4) 構成要件の基本構造

- (5) 実行行為の重要性

- (6) 不作為と実行行為

- (7) 未遂 実行行為の開始

- (8) 着手時期についての具体的判断

- (9) 不能犯

- (10) 中止犯

- (11) 因果関係論

- 5 故意と過失

- (1) 故意とは何か

- (2) 未必の故意

- (3) 錯誤の意義

- (4) 事実の錯誤と国民の常識

- (5) 過失

- 6 正当化事由・責任阻却事由

- (1) 構成要件に該当するのに許される場合

- (2) 正当行為・業務行為

- (3) 日本の正当防衛の特徴

- (4) 急迫不正の侵害に対する防衛行為

- (5) やむことを得ない行為

- (6) 緊急避難

- (7) 期待可能性

- (8) 責任能力

- 7 共犯論

- (1) 日本の共犯の実像

- (2) 共犯と間接正犯

- (3) 共同正犯

- (4) 共謀共同正犯

- (5) 共同正犯の因果性・共謀の射定

- (6) 犯罪理論体系の意味と役割

- 8 刑法各論の重要論点

- (1) どのような行為を犯罪とするかは、常に変化していく

- (2) 交通事故関連犯罪の変化

- (3) 性犯罪の法改正

- (4) 社会の複雑化と財産犯の本質論

- (5) 最近の詐欺罪処罰の拡大

- (6) サイバーと犯罪

- 1 犯罪と刑罰の考え方

- Ⅳ 刑事訴訟法理論

- 1 刑事手続の現状

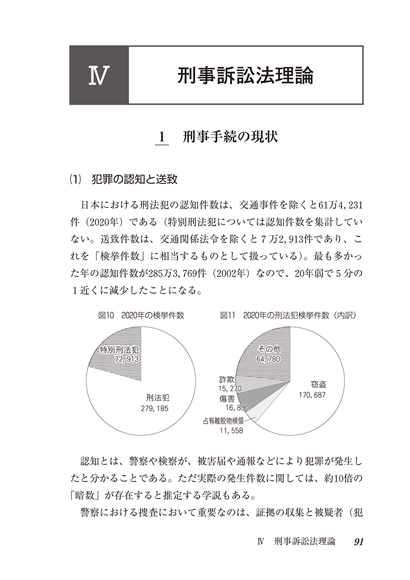

- (1) 犯罪の認知と送致

- (2) 簡易送致と不起訴

- (3) 捜査の端緒

- (4) 送検と起訴

- 2 日本の刑事訴訟の考え方の基礎

- (1) 欧米法制の採用と日本の独自性

- (2) 当事者主義と職権主義

- (3) 捜査の構造論

- (4) 捜査現場における実質的対立点

- (5) 社会の変化と刑事訴訟法解釈の変化

- (6) 最近の犯罪の減少と新しい捜査手法

- 3 捜査の適法性

- (1) 任意捜査と強制捜査

- (2) 強制捜査(処分)の具体的基準

- (3) プライバシー侵害と強制処分と立法

- (4) 任意同行を求める説得行為の限界

- (5) 比例原則 判例の流れ

- (6) 職務質問と実力行使の可否

- (7) 所持品検査

- 4 逮捕・勾留と捜索・差押え

- (1) 被疑者の逮捕・勾留

- (2) 任意の聴取と逮捕の限界

- (3) 逮捕者の取調べとその制限

- (4) 捜索・差押え、検証

- (5) デジタルデータの捜索・差押え

- 5 公判廷での審理

- (1) 起訴状一本主義

- (2) 裁判員制度

- (3) 裁判の開始

- (4) 証拠調べ

- 6 証拠法

- (1) 裁判における証明

- (2) 証拠能力と厳格な証明

- (3) 挙証責任と「疑わしきは被告人の利益に」

- (4) 証拠の種類

- (5) 供述証拠と伝聞法則の例外

- (6) 違法収集証拠排除

- (7) 自白の意義

- (8) 自白法則

- (9) 自白の証明力と補強証拠

- 1 刑事手続の現状

おすすめ商品