8訂版

イラストで学ぶ火災防ぎょ

- 火災防ぎょ教育研究会 菊地 勝也 編著

- B5判 144ページ

- 2,090 円(消費税込み)

- 1,900 円+税

- ISBN978-4-8090-2567-9

C3030 \1900E

- 令和7年3月15日

8訂版発行

本書の特長

7訂版の発行から8年ぶりの大改訂!

イラストを含め幅広く加筆。

「その他の火災防ぎょ」「特殊施設の災害活動」「主な火災概要一覧」85ページ分をWebに掲載しました。本はスリムになり軽量化しましたが、情報量はUP!!

- 火災の性状、消火の原則をまず理解させ、次にホース延長、進入、火災建物内の活動の方法等を具体的にイラストと文で示し、分かりやすく解説。

- 建物の構造、消防設備、安全管理など、火災防ぎょの基本について、イラストを多用して解説。

8訂にあたって

本書は、火災防ぎょ活動にあたる消防隊に役立てられることを目的に書き著したものである

防ぎょは文字どおり敵の攻撃を防ぐことである。ここではさしずめ敵は「火災」そのものである。

一度、火災が発生した場合には、燃え種が尽きるまで延焼拡大していく事象であることは周知のとおりである。

これに対処するため地方自治体に消防機関が設置され、その人員装備及び施設等の消防力によって、火災による被害の軽減を図ることが、火災防ぎょなのである。

これを達成するためには、火災の覚知とともに消防の部隊行動が開始され、消防隊の現場到着と同時に事前の計画や基本動作に基づく、一連の流れがスムーズに運ばれることによって、火災防ぎょが結実することになるのである

火災は、何が燃えているかによって、その対応も変わってくるのである。建物火災には消火水を用いて、また、油火災には泡薬剤を用いて消火するといった、火災の特徴によって防ぎょ方法も分類することができるのである。

火災の様相によって消火の方法も様々で、建物火災においては風下側に重点を置き、また、油火災にあっては風上側から消火にあたるといった多種にわたる防ぎょ法がとられる。

火災は常に刻一刻と拡大していくものであり、バックドラフトのような爆発的な性状を伴うものや、大規模火災のように時間とともに周囲に燃え広がるといった性質をもったものなどがあり、これらの火災も気象や地形、地物などによっても影響を受けるので、一筋縄ではいかないのも事実である。

出動部隊の消防力や火勢等を総合的に勘案しながら、迅速かつ適確な状況判断を下す現場指揮本部の役割は重大なものであり、消防力を発揮するためには、なくてはならない存在なのである。

火災防ぎょにも、一定の法則のようなものがあり闇雲に突っ走っても事は成就しないのも事実である。そこには綿密な段取りや戦略と戦術、そして安全管理等を加味しながら、時には繊細にして大胆といった信念を抱き行動することも大事なことである

この本が消防隊員の方々にお役立ていただけますれば幸甚である。

令和7年2月

火災防ぎょ教育研究会 菊地 勝也

目次

- 1 火災

- 火災とは

- 人の意図に反して火災が発生した事例

- 火災を消火する施設の例

- 消火施設と同程度の効果のあるものの例

- 火災発生原因

- 火災の分類

- 火災の種別

- 火災とは

- 2 火災の現象

- 燃焼の三要素

- 燃焼の種類

- 燃焼に関する定義

- 発火点と引火点

- 爆発範囲

- 爆発のプロセス

- 爆発の区分

- 火災の煙の性状

- 火災と熱

- 延焼の種類

- 延焼の順序

- 木造建物火災の延焼順序

- 木造建物内部の延焼防止措置

- 防火造建物火災の延焼順序

- 高層建物火災の延焼経路

- ■耐火建物内部の延焼防止措置

- 街区火災の延焼防止

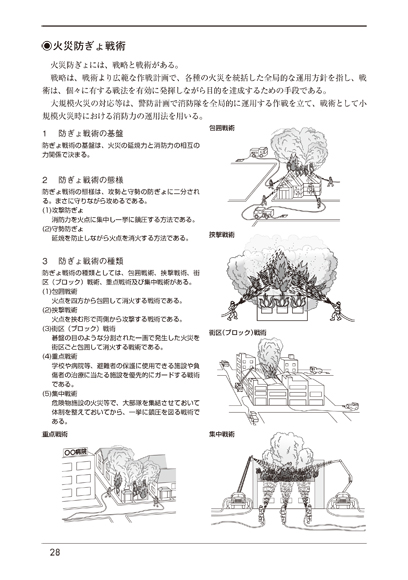

- 火災防ぎょ戦術

- 防火構造

- 延焼のおそれのある部分

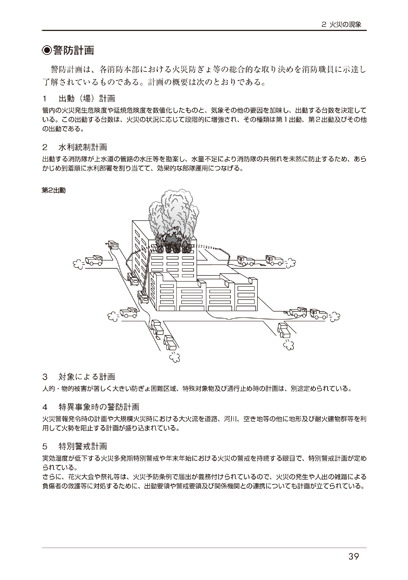

- 警防計画

- 装備の活用

- ■装備車両

- 木造建物火災の延焼順序

- 3 消火剤を用いた消火法

- 窒息消火法

- 不燃性の気体で燃焼物を覆う方法

- 不燃性の泡で燃焼物を覆う方法

- ■石油タンク火災

- ■窒息消火

- 窒息消火法

- 4 消防警戒区域と火災警戒区域

- 5 安全管理

- 6 火災防ぎょ行動

- 火災出動

-

- ■安全走行

-

- 水利部署

- 火災の状況判断

- 火災の初期

- 火災の中期

- 火災の最盛期

- 火災の減衰期

- 火災時における風の影響

- 火災出動

- 7 ホース延長

- ホース延長障害

- 手びろめによる延長

- 立体的なホース延長

- 予備送水

- ホース逆延長

- 8 進入要領

- 通常の出入口からの進入

- 高所への進入

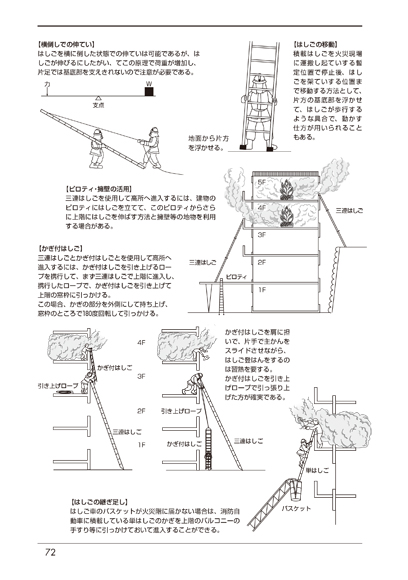

- はしごの取扱い

- 非常用進入口

- 水圧シャッターの開放

- 重量シャッターの開放

- 9 火災建物での活動

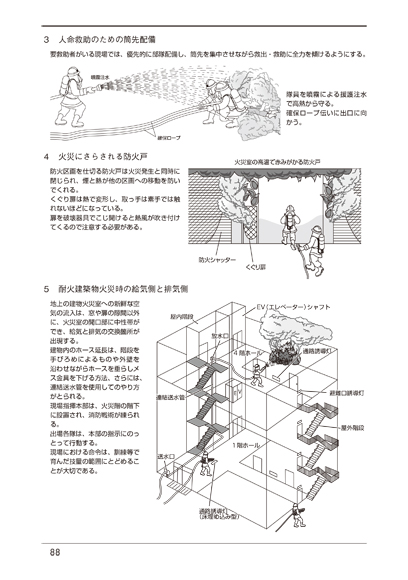

- 要救助者検索

- 酸素欠乏

- 空気呼吸器

- フラッシュオーバーとバックドラフト

- ■フラッシュオーバー

- ■バックドラフト

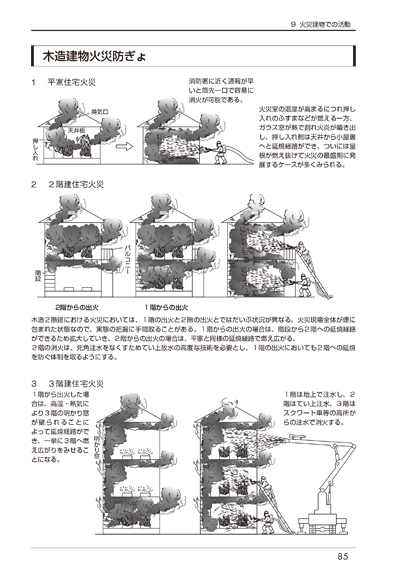

- 木造建物火災防ぎょ

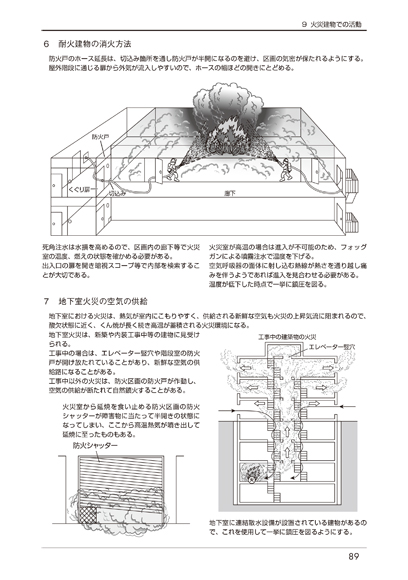

- 濃煙・熱気の状況下における消防活動

- 高層建物火災消火活動

- 高層建築物における連結送水管と消防隊専用エレベーター等

- 消防用設備等の活用

- 誘導灯

- 排煙設備

- 連結散水設備

- 連結送水管

- 排煙活動

- 地形等の活用

- 非常用エレベーター

- 注水死角

- 10 破壊要領

- シャッターの破壊

- 付属物の破壊

- 扉・戸等の破壊

- ガラスの破壊

- 11 消火及び注水要領

- ストレート注水(棒状注水)

- 噴霧注水

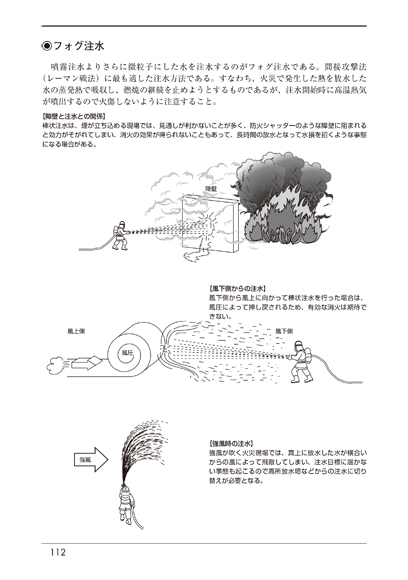

- フォグ注水

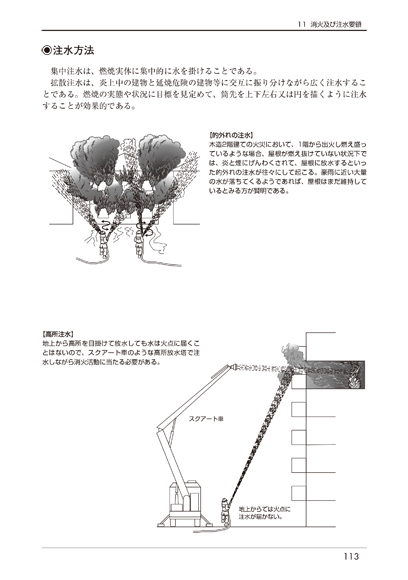

- 注水方法

- 12 人命救助

- 13 建物以外の火災防ぎょ

- 林野火災

- 船舶火災

- ■タンカー火災

- その他の火災

【WEB掲載】

- その他の火災防ぎょ

- トンネル内車両火災

- ■特殊なトンネル(東京湾アクアライン)

- 航空機火災

- 大火

- トンネル内車両火災

- 特殊施設の災害活動

- 放射線施設等の消防防災活動

- RI施設火災

- ガス施設火災

- 危険物施設火災

- ■毒劇物収容施設火災

- ■化学工場火災

- ■泡消火剤

- 電気施設火災

- その他の施設火災

- ■ラック式倉庫火災

- ■共同溝の火災

- 用途別等の死傷者の発生した主な火災概要一覧

おすすめ商品